化粧水はいらない本当の理由

──迷ったら角層のすこやかさへ戻る

化粧水が意味ないのは、使い方や肌質の問題ではありません。

化粧水を“重ねる”という発想そのものが、肌がうるおいを整えていく流れと噛み合っていないのです。化粧水の水分が届くのは、肌のいちばん外側──角層まで。

そして角層が一度に抱えられる水分量には、物理的に、はっきりとした限界があります。

その限界は、想像以上に小さい。

──化粧水を重ねれば、触れた瞬間のしっとり感は、たしかにつくれる。

それなのに、時間がたつと乾燥し、また何かを足したくなる。

ケアしている時間と、肌が落ち着いている感覚が、すれ違う。

ずっと続けているのに、なぜか悩みだけが増えていく──

その不思議な現象には、理由があります。

私自身、かつて化粧品会社に勤め、その現象を「処方」や「添加物」の問題だと考えていました。

20年前にHEMUE(ヘミュー)を始めたときも、答えはもっと“良い化粧水”の中にあると信じ、誤魔化しのない、心地よい化粧水をつくることに力を注いでいました。

品質にこだわり、成分を吟味し、できる限り肌にやさしい設計を重ねた。

それでも──乾燥から生じる不調には、どうしても、もう一歩届かなかったのです。

水分も、保湿成分も、理論上は十分に届けている。なのに、なぜ肌のうるおいは安定しないのか。

その理由を追いかける中で、「許容量を超えた水分が、角層の構造を不安定にする可能性がある」という一文に出合いました。

──そのとき、問題は、添加物だけではないと気づいたのです。

本当に見直すべきだったのは、肌に悩みがあらわれるとき、最初に揺れていた場所──角層の整え方でした。

迷ったときに確かめるべきことは、ただ一つ。

当たり前すぎて見過ごしていたこと──角層は、すこやかな状態を保てているか。

そして、その「すこやかさ」を支えているのは水分の量ではなく、角層のうるおいバランスです。

そのバランスが整っているとき、肌にうるおいが宿ります。

「化粧水は意味ない?いらない?」という視点は、スキンケアに迷ったとき「角層のすこやかさ」に戻るための視点です。

だから私は、化粧水をつくるのも販売するのも、やめました。

そこから見えてくるのが──

角層の味方になる「石けん+クリーム」という、理にかなったシンプルなかたち。

一日の終わりまで肌が慌てず、ツヤ・キメ・透明感が、自然と揃っていく設計。

肌を整える時間が、生活の流れに自然に溶け込んでいく感覚。

迷ったとき、そこへ戻る。

その原点を、ここから。

HEMUE開発|佐藤 亨

化粧水に答えがあると信じていた時代も含め、失敗と検証を重ねながら、

いまの設計にたどり着いています。

今の肌は、どっちの状態でしょう?

• 重ねづけに苦労しなくても、うるおいが安定している状態

• 化粧水を重ねて、なんとかしっとり感をつくり続けている状態

この違いは、角層の状態の違いです。

実は、肌が安定している心地よさ、美しさを感じる質感は、角層のすこやかさが最後まで支えています。

キメが整い、うるおいに満ち、ふと触れたとき、ほっとする感触。

光の反射はやわらかく、水分はとどまり、肌は澄んで見える──

この「調子がいい」という感覚は、角層がすこやかに保たれている“結果”として、自然と宿ります。

一方、角層のすこやかさが損なわれていると──

乾いているわけでもない、荒れているわけでもないけれど、ツヤ・キメ・透明感にモヤモヤする感覚に。

そして、夕方の乾き、刺激感、赤み、くすみ、毛穴など、肌の悩みもあらわれやすくなります。

だから、年齢のせいでも、ケアが足りないからでもありません。

多くの場合、すこやかさを保つ仕組み──「角層のうるおいバランス」が崩れているからです。

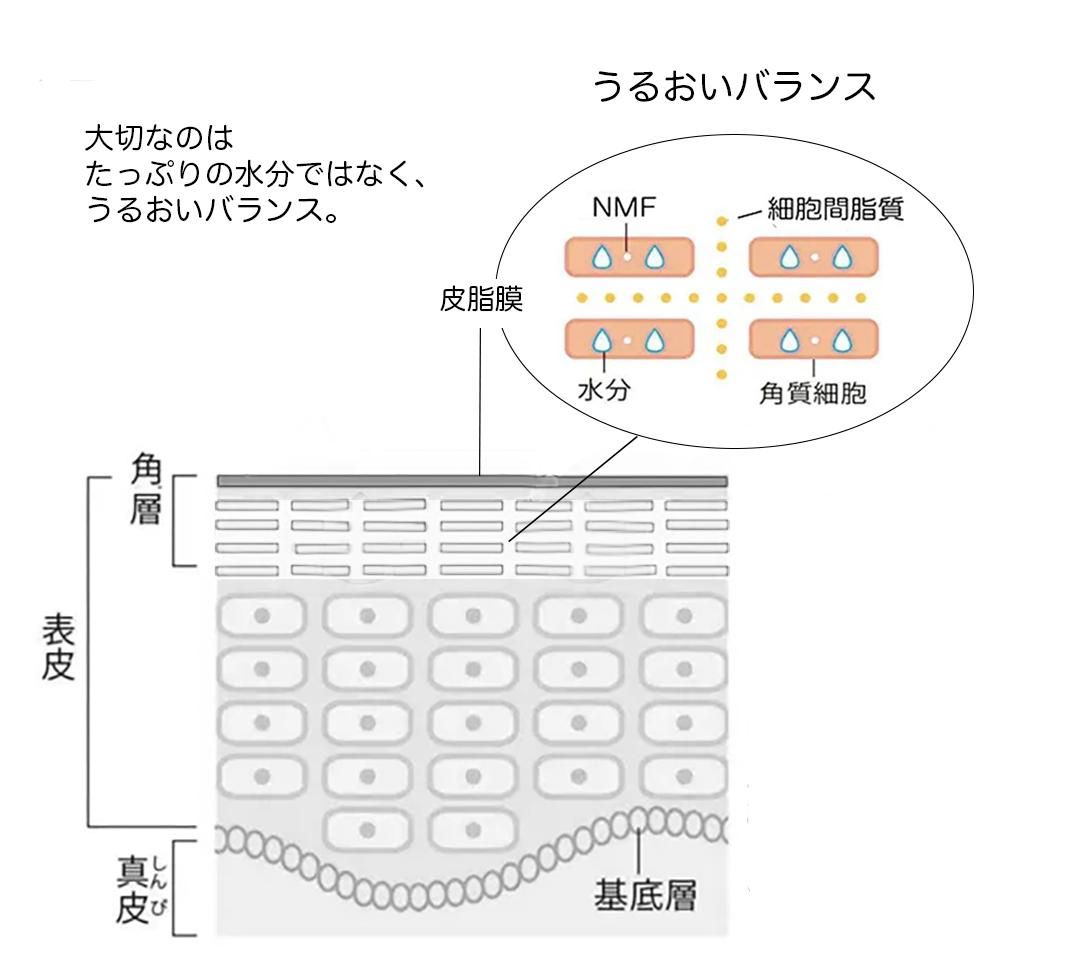

肌の差を生むのはうるおいバランス

まず感じてほしいのは、角層のうるおいバランスを構成している、4つの要素のつながりを崩さないこと。• レンガの壁状に並んだ角質細胞

• すき間を埋める細胞間脂質(セラミドなど)

• 角質細胞の中にある天然保湿因子(NMF)

• 表面を覆う皮脂膜

この4つがバランスよく噛み合うことで、水分が必要な分だけとどまり、角層自体が「うるおい」となっている、心地よい肌感覚になります。

このバランスが崩れると、

• 水分は逃げやすくなり

• 刺激は入りやすくなり

• 見た目の粗さが目立つ

肌はすぐ、「もっと重ねて」というサインを出します。

だから、

• しっとりしているのに不安

• ケアを減らすのが怖い

• 少し間が空くと一気に崩れる

という状態になります。

これは、水分や保湿が足りないからではありません。

角層のうるおいバランスが崩れ、水分を保ちにくい状態になるからです。

この状態でも化粧水を重ねれば、「しっとりしている感じ=うるおった気分」はつくれます。

でも、保湿成分の働きに頼っている状態なので、その働きが弱まるにつれ水分を保ちにくくなります。

安定は続きません。

だから、できるだけたっぷり重ねて、「うるおった気分でいられる時間」を引き延ばすしかなくなります。

顔は、特に影響を受けやすい

角層の厚さは、顔の部分では平均でわずか0.015ミリほど(部位差あり)。ラップの厚さにも満たないほどの、とても薄く、繊細な構造です。

それでも毎日の洗顔・摩擦・乾燥・紫外線──この刺激を、いちばん最初に受け止めています。

思っている以上に顔の角層は、そのすこやかさを損ないやすく、影響も表にあらわれやすいのです。

だからこそ、毎日のスキンケアの一番大事な役割は、角層をすこやかな状態に保つこと。

もう少し掘り下げると、角層のうるおいバランスが整っていく流れを守り、そして支えることです。

ここで、ひとつ考えてみてください。

これで合っているはず──そう信じて重ねてきた化粧水は、そのために役立っていたのでしょうか。

それをひも解くのは、これまでほとんど語られてこなかった「水分量のズレ」です。

水分が角層の中で負担に変わる

角層は、外から入ろうとする大量の水分をせき止める──“堤防”のような構造を持っています。

だから、たとえばシャワーを浴びても湯船に浸かっても、お湯がどんどん身体の中に入っていくことはありません。

一方で、

• 肌内部から上がってくる水分

• 汗や外気の湿気

といった、少しずつ入ってくる水分を受け取り、抱えられる分だけ保つことで、一定の水分量を維持しています。

その量は、顔の場合、実は目薬数滴ぶんほど。

それ以上の水分が繰り返し与えられる(押し込まれる)と、角層の中では「うるおい」ではなく、負担として作用し始めます。

• 表面はしっとりしているのに内側は不安定

• 乾きを感じやすくなり水分を足したくなる

こうした、「安定を遠ざけてしまう」という逆転が起こります。

しっとり感や手触りのよさはつくれても、角層のすこやかさは、かえって揺れてしまう。

私は、この状態を「水分負荷」と呼ぶようになりました。

補足:顔の角層はどのぐらい繊細?

• 顔の角層の厚さ:約0.01〜0.02 mm(日本人女性平均約0.015 mm/部位差あり)

• 角層が無理なく抱えられる水分量(顔全体):0.1〜0.3 mL程度(目薬にして数滴ぶん)

• 乾燥を感じるときの減少量:0.05〜0.1 mL程度(目薬にして約1〜2滴)

• 化粧水の一般的な使用量:2〜3 mL(角層が抱えられる水分量の10倍、20倍以上)

※数値は、公開されている条件(顔の面積・角層の厚さ・含水率)を置いた概算(目安)です。条件をある程度動かしても、角層が一度に抱えられる水分量が「数mL単位」になることはありません。※引用・転載の際は出典として「HEMUE|化粧水のいらない本当の理由」を明記してください。(改変転載は禁止)

それでも、次の関係は変わりません。

• 角層が抱えられる量はとても小さい(数滴)

• 手に取る量は、はるかに大きい(数mL)

• 重ねるほど、この差は大きくなる

この量のズレが「水分負荷」につながる、これまでほとんど語られてこなかったポイントです。

水分の過剰は、角層の微細な構造に乱れを生じさせる可能性が、皮膚科学の研究でも示されています。

過剰な水分にさらされ続けると、角層内部に水分がたまることで厚みが増し(ふやけ)、うるおいを安定して保つための構造が崩れやすくなります。

こうした現象は、化粧水を何度も重ねるなど、水分が「入り続ける状態」でも起こり得ると考えられています。

ここで大切なのは、水分そのものが悪いわけではないということ。

問題になるのは、角層が抱えられる量や状態を超えて、「与え続けてしまうこと」です。

ここが分かれ道

角層は本来、日々入れ替わりながら、整っていく流れを持っています。けれど、その流れは、とても繊細です。

日々の刺激や水分負荷がそれぞれに作用したり、重なったりすると、整っていく流れに影響を与え、角層は「うるおいバランスを整え直す時間」を失っていきます。

その結果、

• 未熟な角質細胞が増え

• 細胞間脂質も十分につくられず

• 構造が整いにくい状態が続く

この状態を、皮膚科学では「不全角化」と呼びます。

例えるなら、「すきまが広がった壁」のようになっていくため、化粧水を重ねることで「しっとりした気分」をつくれても、肌の悩みは残り、増えやすくなります。

でも、安心してください。

大切なのは、この状態は、元に戻らないものではないということです。

角層には整い直す仕組みがあります。

ただ、「肌の不調」に直面したとき、選ばれやすいのは──

• 化粧水の量を増やす

• アイテムをさらに重ねる

つまり、その場でしっとり感をつくるケアです。

けれど、もし原因の一部が、日々の影響や水分負荷によって、角層が整い直す時間を失っていることだとしたら──

化粧水を重ねて、なんとかしっとり感をつくり続ける状態に向かいます。

必要なのは──角層が整っていく流れを乱すことから離れる=守ることです。

それが、「うるおいバランスの支え」になります。

角層が整っていく流れを守るために

――化粧水の役割はオプション

角層のうるおいバランスを支えるとき、「足さなければ崩れる」と感じ続ける必要はありません。

化粧水は、毎日たっぷり使い続けなくて大丈夫です。

ここまでお話ししてきた角層の視点から、いったん化粧水の役割を整理してみましょう。

一般的に、化粧水の役割は次の3つに分けられます。

① 水分補給

② なじみをよくするブースター

③ 保湿成分(ヒューメクタント)の補給

どれも、目的としては間違っていません。

けれど問題になりやすいのは、これらの役割を実感しようとするほど、「化粧水をたっぷり使うこと」が前提になりやすい点。角層が整っていく流れを邪魔しやすくなります。

► 水分補給について

角層が一度に無理なく抱えられる水分量は、目安として目薬の数滴ぶんほど。

化粧水に頼らなくても、水分は肌本来の仕組みや、他のアイテムで十分に補える範囲です。

それ以上の水分は、角層の中で「うるおい」ではなく、水分負荷として作用しやすくなります。

► ブースターとしての役割について

肌がやわらかくなった、なじみやすいと感じる感覚は、表面が軽く湿る程度でも十分に生まれます。

「次に使うものを塗り広げやすくする」

それが目的なら、何度も重ねる必要はありません。

重ねるほど、角層は整い直すための時間を失っていきます。

► 保湿成分の補給について

保湿成分の補給は、確かに大切です。

だからこそ、水分に頼り切らず、角層が整っていく流れを邪魔しない形で届けることが重要になります。

角層のうるおいバランスが無理なく支えられると、角層が整っていく流れが保たれ、うるおいは安定して続いていきます。

化粧水は、頑張って使い続けるものではありません。

肌の状態と目的が合うときにだけ、選ぶ。

それは、角層の仕組みに沿った、とても自然なスキンケアの選択です。

化粧水の役割をさらに詳しく

① 水分補給:たっぷりより、支える

角層は、外から入ろうとする水分をせき止める──“堤防”のような構造を持っています。

一方で、

• 肌内部から上がってくる水分

• 汗や外気の湿気

といった、少しずつ入ってくる水分を受け取り、抱えられる分だけ保つことで、一定の水分量を維持しています。

そして、その水分量は多くありません。目安は、ここまで見てきたように目薬数滴ぶん。

化粧水に頼らなくても、他のアイテムや肌本来の仕組みで、十分に補える範囲です。

むしろ、肌の状態によっては、化粧水で一度に水分を与えすぎることで角層がふやけ、うるおいバランスが乱れやすくなります。

「たっぷり与えているのに前より乾燥しやすい」

その感覚は、気のせいではありません。

水分補給は、“水分を一度にたくさん”と考えるより、自然に補給される水分を保てるように支えることが大事です。

水分は「たっぷり」より、「逃がさない・乱さない」。

それが角層にとっての補給です。

② ブースター:入りやすさを追わない

「化粧水をたっぷり馴染ませると、次に使う美容液や乳液がよく入る」

これを“ブースター効果”と呼んでいます。

実際には、角層が水分を含んで一時的に“やわらかくなる”ことで、なじみやすく感じる現象とも言えます。

問題は、重ねづけ・ヒタヒタで「入りやすさ」を追い続けると、うるおいバランスの安定とは逆方向に振れやすいこと。

角層がすこやなときほど、健全な抵抗(バリア機能)がよく働いていますが、ここに逆らう形になりやすいからです。

もし目的が「次に使うものを塗り広げやすくすること」であれば、肌の表面が軽く湿る程度で十分。

“たっぷり”は必須条件ではありません。

③ 保湿:“水→フタ”がつまずきやすい理由

保湿に必要な成分は、大きく分けると2種類あります。

• ヒューメクタント(水溶性:水分を抱え込む)

• エモリエント(油溶性:水分の蒸散を防ぐ)

化粧水は「水」である以上、中心はヒューメクタントになります。

そのため、

• まず化粧水でヒューメクタント

• その後に油分(乳液やクリーム)でフタ

という二段構えが“基本”として広がりました。

ただ、この方法では、ヒューメクタントをなじませるために、角層をいったん水分の多い状態に寄せる必要があります。

肌の状態によっては、ここで角層が揺れやすくなる。

これが、多くのつまずきの正体でした。

ヒューメクタントの補給そのものは大切。

問題は、その前提に「化粧水たっぷり」が置かれてきたことです。

答えを急がなくても大丈夫。

まずは、戻れる考え方を知るところから。

角層をすこやかに保つ設計を

──全体から見てみる

ここまでお話ししてきた、角層の「うるおいバランス」や「整っていく流れ」を整理しています。

► ミニマルスキンケアメソッドを見る🔗

化粧水意味ない・いらない|まとめ

──角層から見た結論

化粧水は、すべての肌にとって必ず必要な「基本」ではありません。

「化粧水は意味ないのでは?」「いらないのでは?」

そう感じたとき、その違和感は、角層のしくみから自然に説明できます。

角層が一度に抱えられる水分量は、ごくわずか。目安として、顔全体でも目薬の数滴ぶん程度です。

そのため、化粧水を重ねて「水分で解決しよう」とするほど、かえって角層のうるおいバランスが乱れることがあります。

HEMUEでは、この状態を水分負荷──必要以上の水分が「うるおい」ではなく、負担に変わってしまう状態と捉えています。

本当に大切なのは、角層の揺れを繰り返さずに、整っていく流れを保ち続けること。

無理をさせなければ、その流れは年齢を重ねても保ち続けることができます。

もし、これまで化粧水を「基本」として続けてきたとしたら──

そのケアは、一時的なしっとり感ではなく、重ねるほど肌が落ち着いていく実感につながっていたでしょうか。

答えを急ぐ必要はありません。

ただ、うるおいは「与えた量」ではなく、「角層のバランス」で決まるという視点を、これからのスキンケア選びに残してみてください。

化粧水は必要ない?やめて大丈夫?

──よくある質問(FAQ)

ここまで読んで、

「考え方はわかった。でも、私の肌の場合はどうなんだろう?」

そんな疑問が浮かんでいるかもしれません。

乾燥しやすい/インナードライと言われた/敏感になりやすい/ニキビが出やすい──どれも、とても自然な迷いです。

ここからは、角層のうるおいバランスという視点から、よくある質問を一つずつ整理していきます。

Q1. 化粧水をやめたら肌はきれいになりますか?

A. 「化粧水をやめたら肌がきれいになった」と感じるとき、その変化の背景には、水分負荷がほどけ、角層のうるおいバランスが整い始めることがあります。つまり大切なのは、「化粧水をやめたかどうか」ではなく、「うるおいバランスを支えられるケアに切り替わったか」です。

うるおいバランスが整ってくると、次のような安定のサインが出始めます。

• 乾燥やテカりに振り回されにくくなる

• 肌の調子が日によって大きく崩れなくなる

• ツヤやキメが、ゆっくり整ってくる

補足:水分負荷について

水分の過剰は、角層の微細な構造に乱れを生じさせる可能性が、皮膚科学の研究でも示されています。

過剰な水分にさらされ続けると、角層内部に水分がたまることで厚みが増し(ふやけ)、うるおいを安定して保つための構造が崩れやすくなります。こうした現象は、化粧水を何度も重ねるなど、水分が「入り続ける状態」でも起こり得ると考えられています。

Q2. インナードライでも化粧水は必須ですか?

A. インナードライと感じる方ほど、化粧水が必須とは限りません。インナードライは、角層の「保水(抱え込み)」が弱く、うるおいが安定しにくい状態です。そこに化粧水を重ね続けると、水分負荷によってうるおいバランスがさらに揺れることがあります。

大事なのは、水分負荷を減らし、うるおいバランスを支えることです。

※化粧水を使う場合も、肌表面が軽く湿る程度の少量に調整してみてください。

Q3. 乾燥・敏感・ニキビなど、トラブルがある肌でも大丈夫ですか?

A. トラブルがあるときほど、化粧水の使い方が、肌の負担になっていないかを見直すことが大切です乾燥が強い/ピリつきやすい/ニキビが繰り返し出る──

これらは角層が揺れやすい状態であることが共通しています。

その状態で

• 化粧水を何度も重ねる

• ヒタヒタにする

といった使い方を続けると、さらに不安定になることがあります。

判断の基準は「何を足すか」ではなく、いまの肌にとって負担になっていないか。

不安がある場合は、いきなりやめず、化粧水の使用量を少しずつ減らす調整から始めてみてください。

※痛みのあるニキビや長引く症状がある場合は、皮膚科に相談してください。。

Q4. 実感するまでにどれくらいかかりますか?

A. 早い方で2〜6週間に「きざし」、実感は1〜3か月が目安です。角層のうるおいバランスは、一晩で切り替わるものではありません。

多くの方が最初に感じるのは、次のようなベースの変化です。

• 乾燥しにくくなった

• 肌の調子が安定してきた

• 揺らぎにくくなった

即効性よりも、無理なく続けられる設計のほうが、結果的に近道になることが多いです。

► HEMUEを体験してみたい方へ

HEMUEは、水分を重ねて角層に無理をさせるのではなく、角層のしくみと調和しながら、うるおいバランスを支える設計です。

まずは肌の調子がどう落ち着いていくかを、数週間、ゆっくり見てみてください。

ミニマルスキンケアメソッドを見る🔗

参考文献・根拠資料

1.Lodén M. The clinical benefit of moisturizers. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005;19(6):672?688. doi:10.1111/j.1468-3083.2005.01326.x2.Rawlings AV, Harding CR. Moisturization and skin barrier function. Dermatol Ther. 2004;17(Suppl 1):43?48. doi:10.1111/j.1396-0296.2004.04S1005.x

3.Rawlings AV, Matts PJ. Stratum corneum moisturization at the molecular level: an update in relation to the dry skin cycle. J Invest Dermatol. 2005;124(6):1099?1110. doi:10.1111/j.1523-1747.2005.23726.x

4.Mohammed D, Matts PJ, et al. Variation of Stratum Corneum Biophysical and Molecular Properties with Anatomic Site. 2012(本文中で角層厚が概ね10?20?mとして言及)

5.日本皮膚科学会. アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2024(保湿外用の位置づけ・注意点など)

6.Elias PM. Stratum corneum defensive functions: an integrated view. J Invest Dermatol. 2005;125(2):183?200. doi:10.1111/j.0022-202X.2005.23668.x

7.Jiang Z-X, DeLaCruz J. Appearance benefits of skin moisturization. Skin Res Technol. 2011;17(1):51?55. doi:10.1111/j.1600-0846.2010.00462.x

8.Hydration Disrupts Human Stratum Corneum Ultrastructure. Ronald R.Warner, Keith J. Stone,n and Ying L. Boissy

免責・注意事項

• 本記事はスキンケアに関する一般的な情報提供であり、医療行為の代替ではありません。症状がある方、治療中の方は医師(皮膚科)の判断を優先してください。• いずれの化粧品でも、体質・肌状態によって合わない場合があります。赤み、かゆみ、刺激、悪化などが出た場合は使用を中止し、必要に応じて医療機関へ相談してください。

著作権・転載について

※このページにはスキンケアについてのHEMUEの考え方を記載しています。弊社に無断で本ページの内容の全部または一部の転載を禁止します。更新情報

初版公開:2007年最終更新日:2026/02/03